-

© Correspondance : Thierry Amougou

- 17 Oct 2019 09:08:00

- |

- 3564

- |

CAMEROUN :: NOSO, Résistance dans la diaspora:Voici pourquoi une préférence de la guerre à la paix est possible :: CAMEROON

Des acteurs politiques qui préfèrent la guerre à la paix sont possibles dans la situation camerounaise car opter pour la continuité de la guerre et la poursuite de la résistance ne sont pas seulement des décisions motivées par l’absence de crédibilité accordée à Paul Biya et au GDN, mais aussi et surtout une stratégie politique qui revient à exploiter à fond le pourrissement de la situation pour capitaliser à la fois l’économie de guerre au NOSO et l’économie de la résistance dans la diaspora, deux ressources politiques capables de précipiter la chute du régime en place tout en générant des dividendes économiques à plusieurs acteurs et réseaux.

La scène politique camerounaise est moins paralysée qu’animée comme en témoigne la floraison de déclarations, de positionnements, de discours et de commentaires sur le « Grand Dialogue National » (GDN) organisé par le Président Paul Biya. C’est le cas de le dire, le GDN joue un rôle de catalyseur des subjectivations sur le Cameroun comme projet de vie. Au-delà de cette oscillation accélérée de la température politique camerounaise, un défi tout aussi national est devant nous au sens où les Camerounais doivent se montrer capables de coexister malgré les divergences et les conflits. Cela suppose qu’ils soient capables d’accoucher d’une vérité politique à même d’assurer la continuité de la nation camerounaise, non en lissant les contradictions et les aspérités, mais en réussissant à les tenir ensemble dans une nouvelle utopie collective dont les conflits sont l’énergie motrice interne.

À notre humble avis, un des écueils que doit surmonter le pays et ses populations est le fait que des intellectuels, des groupes de pression, des groupes armés, des politiques, des activistes et des personnalités indépendantes tant de la diaspora que de la scène nationale, peuvent préférer l’actuelle situation de guerre civile à un retour à la paix. Comment est-ce possible de préférer la guerre à la paix lorsqu’on connait l’horreur qu’est une guerre civile dans un pays ? Comment peut-on préférer le sort lugubre de Madame Florence Ayafor à celui de nos sœurs, filles, femmes et mères en bonne santé et en vie ? L’ambition premier de ce texte est de répondre à cette question.

Exploiter la conjoncture politique pour soi : Machiavel, Biya et ses opposants

Accéder aux hautes fonctions qui permettent de diriger un pays étant plus une affaire d’opportunités historiques et politiques que de compétences intrinsèques, Machiavel est d’une importance capitale dans l’analyse de la conjoncture comme opportunité politique. Cet auteur conseille à l’entrepreneur politique d’être un caméléon. C’est-à-dire tantôt « un ange », tantôt « un fauve » et tantôt « un renard » selon les objectifs politiques visés. En d’autres termes, c’est la situation sociopolitique d’un moment qui détermine la stratégie la plus crédible pour un entrepreneur politique qui, du même coup, doit intégrer la philosophie suivant laquelle la fin justifie les moyens. Deng Xiaoping, ancien leader chinois, aimait à dire que la couleur du chat importe peu dès lors qu’il attrape les souris !

En conséquence, dans sa situation politique la plus inconfortable depuis 1982, le président Biya, en bon connaisseur théorique et pratique de Machiavel, a mobilisé l’ouverture d’un Grand Dialogue National (GDN) pour renverser une conjoncture politique qui lui était défavorable. De là le fait que l’entrepreneur politique qu’il est a choisi la figure de « l’ange » qui apporte la bonne nouvelle sous forme du GDN pour mieux cacher la figure du « renard » au sens du GDN comme ruse politique. Cela n’exclut pas du tout que ce GDN ait été sincère sans être parfait mais témoigne du fait que même la sincérité possible de ce GDN a été une stratégie de ruse pour passer d’une conjoncture politiques inconfortable à une conjoncture politique confortable. Le résultat est largement atteint car les dynamiques exogènes peinent à trouver de nouveaux mobiles et les dividendes sont plutôt positifs pour le pouvoir de Yaoundé qui a de nouveau la main.

Cependant, comme une possible fin de la guerre civile deviendrait un paramètre qui assurerait la continuité du régime Biya, une préférence de la guerre à la paix devient la stratégie la plus politiquement rentable pour plusieurs opposants au régime. Il s’agit là aussi du machiavélisme d’une certaine opposition interne et externe à Biya qui, jugeant une situation de guerre favorable à la chute du régime, a refusé le GDN de peur de laisser passer, la guerre, un moment facilitateur de la conquête du pouvoir. Dans ce registre, une certaine opposition interne et externe à Biya adopte un comportement de « fauve » qui, lui aussi, cache « le renard politique » au sens de ruse pour prendre le pouvoir en eaux troubles. Dès lors, des acteurs politiques qui préfèrent la guerre à la paix sont possibles dans la situation camerounaise. Cela montre que refuser le GDN, mais préférer la continuité de la guerre et la poursuite de la résistance ne sont pas seulement des décisions motivées par l’absence de crédibilité accordée à Paul Biya et au GDN, mais aussi et surtout une stratégie politique d’exploiter à fond le pourrissement de la situation comme ressource politique capable de précipiter la chute de régime en place.

L’ordre de la violence et de la résistance construit de nouveaux statuts, de nouveaux marchés et de nouvelles économies parallèles

Les travaux scientifiques sur les territoires africains en crise violente montrent que la violence met en place un « ordre » particulier où apparaissent de nouveaux statuts, de nouvelles économies et de nouveaux marchés.

Pour ce qui est des statuts, le conflit anglophone et son exploitation politique est à la source d’une économie de guerre hautement profitable à de nombreux acteurs dont les groupes armés, leurs financiers et leurs idéologues. Cette économie de guerre (trafic d’armes, enlèvements, rançons, raquette, viol, meurtres, main basse sur des unités de production comme la CDC…) n’est pas seulement le lieu de plantureux gains financiers, mais aussi une machine à fabriquer de nouveaux statuts qui n’existaient pas avant la guerre : idéologues, chefs de gangs, informateurs, agents doubles, combattants, généraux autoproclamés, courtiers, négociants, proxénètes…. Autant de statuts profitables économiquement et politiquement à ceux qui en bénéficient. « L’ordre » de la violence n’est donc pas un « ordre » négatif pour tout le monde car plusieurs acteurs réussissent à y avoir des statuts qui sont pour eux signes d’émancipation sociale, politique et économique. Ces acteurs-là, présents dans le conflit anglophone, sont remarquables par leur préférence de la guerre à la paix car c’est grâce à la guerre qu’ils ont du pouvoir et qu’ils sont devenus des hommes et des femmes qui comptent.

La diaspora camerounaise, notamment celle dite résistante, n’est pas en reste car la résistance donne aussi naissance à une économie de la résistance. À l’instar de l’économie de guerre en zone anglophone, une économie de la résistance s’est aussi créée dans la diaspora camerounaise où généraux et amazones autoproclamés, brigades diverses, activistes, journalistes, intellectuels populistes, leaders d’opinions et lobbystes, pour ne citer que ceux-là, sont des statuts qui non seulement doivent leur surgissement à l’économie diasporique de la résistance, mais aussi donnent une nouvelle aura à ceux qui en bénéficient. Ils en résultent des activités multiples (animations musicales, conférences, confection de T-Shirt, transports, marches…) qui donnent lieu à une circulation de services, d’idées et de capitaux profitables à de nombreux acteurs dont plusieurs au chômage avant l’économie de la résistance. Ces

acteurs, cela va sans dire, sont peu enclins à accepter un GDN synonyme de fin de l’économie de la résistance et de ses retombées tant financiers, politiques que statutaires et iconographiques. De la préservation de ces nouveaux statuts contribue aussi le sentiment de bien-être que procure à certains membres de la diaspora la conviction d’exister enfin en se voyant parler dans les médias, en voyant ses photos défiler sur internet ou son noms noir sur blanc dans des articles de presse. D’où la naissance du phénomène de double résistance : une première résistance au régime en place et une deuxième résistance aux propositions politiques de sortie de la première résistance car celle-ci est devenue économiquement, financièrement et politiquement rentable. L’économie résistance est aussi la naissance d’une microsociété de la résistance, c’est-à-dire d’une ambiance conviviale, fraternelle et d’une manière de vivre qu’on ne veut plus lâcher car l’économie de la résistance c’est aussi la fête, le défoulement sur les riches et les élites, des rencontres amoureuses puis des affaires économiquement rentables pour plusieurs. C’est le souci de continuer à faire illusion, de continuer à pédaler parce qu’on est au milieu de pente alors qu’on tout misé sur une vitesse de départ qui s’avère insuffisante.

* Thierry Amougou, est économiste, Pr. Université catholique de Louvain (UCL), fondateur et Animateur du CRESPOL, Cercle de Réflexions Économiques, sociales et Politiques. patimayele@uclouvain.be

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Les + récents

La participation électorale de l’opposition, une question de survie politique ?

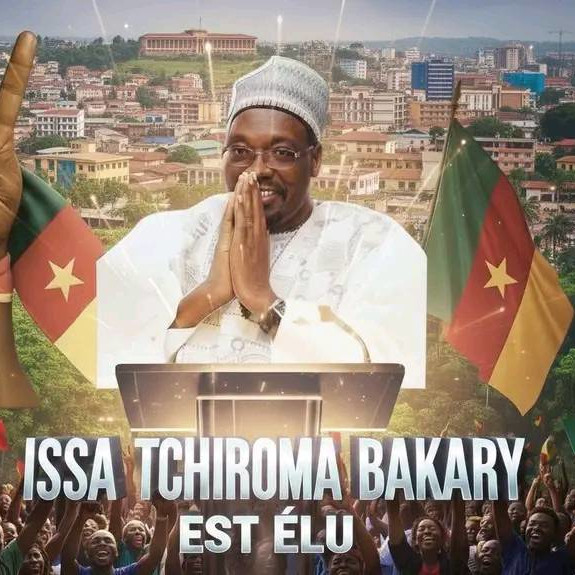

L'exil doré d'Issa Tchiroma Bakary : entre protection et promesses

Le paradoxe des routes : quand le Cameroun regarde la Gambie avec envie

Une génération sacrifiée dans la crise anglophone

La saisie d'une décennie et le silence d'un État

POINT DE VUE :: les + lus

Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya

- 10 November 2015

- /

- 106146

LE DéBAT

Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?

- 17 December 2017

- /

- 223571

Vidéo de la semaine

évènement