-

© Calvin DJOUARI : Ecrivain et Romancier

- 22 Jul 2025 12:34:28

- |

- 4810

- |

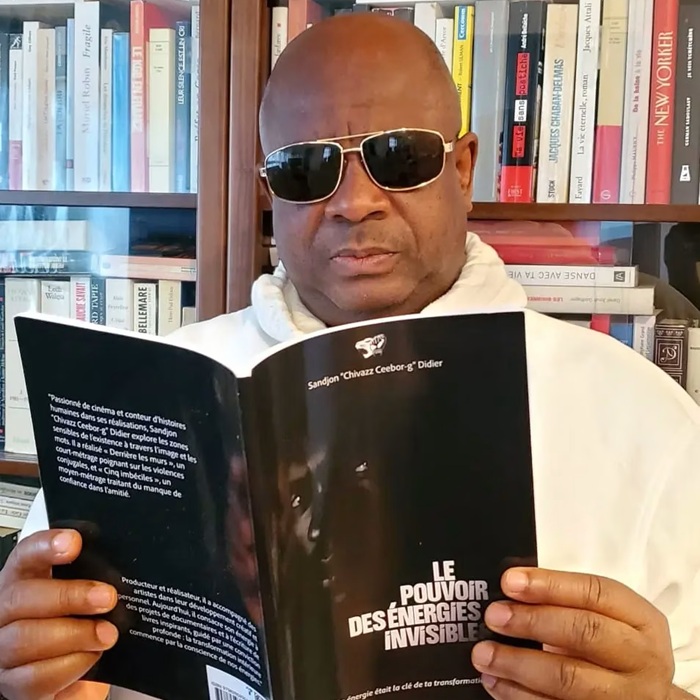

FRANCE :: J’AI LU POUR VOUS LE POUVOIR DES ENERGIES INVISIBLES DE CHIVAZZ CEEBORD

Le livre de Chivazz Ceebord intitulé « Le pouvoir des énergies invisibles », que j’ai eu l’honneur de lire, m’a profondément séduit. C’est pourquoi j’ai décidé de lui consacrer une note de lecture afin d’approfondir la réflexion pour ceux qui n’ont pas encore découvert cette œuvre. Le livre aborde un sujet à la fois profond et largement exploré dans la philosophie, la psychologie et même la spiritualité contemporaine : la valeur des phénomènes invisibles et inexpliqués dans notre vie quotidienne. Chivazz Ceebord, cinéaste, photographe professionnel et réalisateur, parvient à poser les mots sur des images de la manière la plus valorisante, en faisant éclore ces mots dans les dimensions invisibles et intuitives de notre existence. Cet essai proche d’un recueil poèmes, plonge le lecteur dans un conflit entre le visible et l’invisible, en lui offrant une critique de la rationalité moderne.

D’abord, la couverture, encadrée d’un fond noir rappelant la nuit, nous plonge dans un univers mystérieux. Puis, dans ce noir, se dresse le visage d’un homme qui guette les passants dans les paysages visibles, tel un œil de la cité recueillant les énergies disparates. Ce livre, commence par un avant-propos qui introduit son propos par une expression simple mais puissante : « Nous vivons dans un monde qui va vite ». Une phrase qui attire immédiatement l’attention sur la rapidité et la pression du monde moderne. Le vocabulaire est volontairement simple et direct, rendant le message accessible tout en ayant une portée universelle. Une idée du monde qui va vite évoque la société contemporaine, marquée par l’instantanéité (réseaux sociaux, résultats immédiats, productivité constante) et par une forme de surcharge cognitive.

Cependant, la suite du texte introduit une tension : « Tout s’accélère ». Le verbe « accélérer » renforce le sentiment de dérive et de perte de contrôle. L’accélération est la conséquence directe de cette dynamique de performance et de consommation dans laquelle la société nous engage. Cette idée de vitesse et de pression est ensuite nuancée par un autre aspect fondamental : l’idée que cette société ne nous apprend pas à ressentir, ni à être à l’écoute de nous-mêmes. Ainsi, cet avant-propos met rapidement en évidence un contraste subtil mais marquant entre l’extérieur (ce que la société exige de nous : faire, produire, performer) et l’intérieur (ce que nous devons apprendre à cultiver en nous-mêmes : ressentir). Le mot « ressentir » est particulièrement frappant, car il renvoie à l’idée d’une connexion intime avec soi-même et avec son énergie intérieure, une notion souvent négligée dans la frénésie du quotidien. Le verbe « ressentir » est à la fois un appel à l’introspection et à la reconnexion avec soi. Cela fait écho à une forme de spiritualité pragmatique, où l’individu, tout en vivant dans un monde qui lui demande de produire sans cesse, doit revenir à ses énergies internes, à son équilibre personnel.

Didier Sandjon utilise une métaphore éclatante pour évoquer l’état intérieur de l’individu. La « lumière » symbolise ici l’énergie positive, la force intérieure, la clarté mentale et émotionnelle. L’image de cette lumière voilée par des forces négatives, telles que le stress, la peur et le doute, renvoie à l’idée que l’individu est une source de lumière pure, mais que cette lumière peut être obscurcie par des facteurs externes ou internes. Il parle ainsi de « Quand notre lumière est voilée », une image forte et suggestive, qui invite à voir l’individu comme une entité lumineuse, pure, capable de briller, mais aussi vulnérable aux éléments qui viennent éclipser cette lumière. Surtout, le stress, la peur et le doute, ces trois termes, qui sont vus comme des clichés psychologiques de notre époque, sont énumérés dans un ordre qui montre leur progression : le stress mène à la peur, et la peur engendre le doute. Ce trio peut être vu comme un cercle vicieux envahissant progressivement l’esprit humain.

L’avant-propos se veut un déclencheur pour le lecteur, ce qui l’invite à faire attention aux termes utilisés dans ce recueil. On remarque que le texte présente une structure fluide et claire, mais la répétition du mot « quand » dans le premier paragraphe accentue la manière dont ces émotions négatives (stress, peur, doute) viennent successivement perturber l’énergie de l’individu. Ce choix crée une progression dramatique et une accumulation de sensations négatives. L’auteur enchaîne des propositions subordonnées qui traduisent une suite logique d’événements internes, construisant ainsi un crescendo psychologique. L’individu, d’abord en pleine activité externe, comme la production, se trouve progressivement envahi par des éléments internes négatifs. L’idée principale derrière cet avant-propos est un appel à la conscience intérieure. L’auteur nous invite à réfléchir sur la manière dont nous vivons dans un monde dominé par la vitesse et la performance, et à prendre du recul pour nous reconnecter avec nous-mêmes. Cela rejoint des théories psychologiques modernes, mais aussi des pratiques de méditation et de pleine conscience.

Voilà pourquoi l’avant-propos plaide pour une énergie invisible, une force intérieure qui nous guide et que nous devons apprendre à cultiver pour ne pas être engloutis par l’extérieur. À partir de cette prise de contrôle intérieur, il propose une approche de sagesse, où il ne s’agit pas de juger le monde extérieur, mais de suivre un chemin alternatif : celui de l’écoute intérieure et de la réconciliation avec soi-même. Il ne s’agit pas de fuir le monde, mais de reprendre le contrôle de ses énergies pour mieux vivre dans ce monde. Dès l’avant-propos, nous sommes invités à un renouveau intérieur dans un monde en perpétuelle agitation.

Comme nous le verrons à travers chaque chapitre, Didier Sandjon nous encourage à ne pas nous perdre dans l’accélération du monde moderne et à retrouver la paix intérieure. Il souligne les dangers qui nous guettent, le stress et l’isolement émotionnel, tout en mettant en lumière l’importance de l’énergie invisible et de la lumière intérieure, des symboles puissants qui plongent l’homme dans la spiritualité personnelle. Le premier chapitre commence par une observation sociétale critique : « On vit dans un monde où l’on valorise ce qui se voit, ce qui se mesure, ce qui s’explique ». Cette phrase dénonce la prédominance de la logique rationnelle et de la quantification dans notre société moderne. L’idée ici est que la civilisation contemporaine a tendance à mettre sur un piédestal ce qui peut être prouvé scientifiquement ou empiriquement. C’est une remise en question des standards modernes qui privilégient des critères objectifs et mesurables, tels que le succès économique, les statistiques, ou la productivité.

Le verbe « valorise » suggère une forme de jugement social, où les choses tangibles, mesurables et explicables sont perçues comme plus légitimes et respectées que ce qui échappe à la rationalité. L’auteur pointe ainsi une hiérarchisation des réalités dans nos vies modernes, où les intuitions et ressentis sont souvent sous-estimés, voire ignorés. Pourtant, l’émergence des énergies invisibles doit être reconnue par l’intuition, car dans nos vies, une sensation intérieure existe. C’est pourquoi il dit : « Pourtant, beaucoup de nos ressentis, de nos intuitions, et même de nos décisions les plus importantes ne viennent pas de la logique, mais d’une sensation intérieure ». L’auteur contraste ici la logique rationnelle (la science, la mesure) avec des phénomènes beaucoup plus personnels et subjectifs, tels que l’intuition, le ressenti ou la sensation intérieure. Ces éléments ne se prêtent pas facilement à la mesure, mais ils jouent un rôle fondamental dans nos choix et actions. Ces décisions se manifestent dans des moments cruciaux, comme le choix d’un partenaire, d’une profession, ou même d’un lieu de vie.

Il conclut de manière anticipée et intéressante : « Cette sensation, c’est de l’énergie. » À travers cet essai, qui se présente presque sous forme de poème, Chivazz Ceeborg Didier montre que notre vie touche à une réflexion spirituelle ou psychologique, résonnant avec des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience ou les philosophies holistiques. « Même dans la douleur, je pouvais choisir d’aimer » est une phrase qui repose sur une construction subtile juxtaposant des concepts opposés, tout en soulignant la capacité humaine à exercer un choix, même dans des circonstances difficiles. Le terme « même » fonctionne ici comme un adverbe introduisant l’idée d’une condition extrême, la douleur. Ce choix de mot met en avant la force de la capacité humaine à agir malgré l’adversité. En associant la douleur à l’action de « choisir », l’auteur suggère que la souffrance, bien qu’étant un état contraignant, n’est pas nécessairement synonyme d’impuissance ou de résignation. Le « je pouvais » indique un pouvoir, une liberté, une capacité de décision personnelle, conférant ainsi à l’individu un contrôle sur sa réaction émotionnelle, même face à une expérience négative. La deuxième partie de la phrase, « choisir d’aimer », renforce cette idée de liberté intérieure. Le verbe « choisir » implique une volonté consciente, une action délibérée et réfléchie. Le contraste entre la douleur et l’amour accentue la dimension paradoxale de cette décision : aimer dans la souffrance semble, a priori, contre-intuitif.

Cependant, l’amour devient ici un acte de résistance, un choix autonome qui transcende la douleur. Ainsi, cette phrase révèle une profondeur philosophique, celle de la possibilité de transformer ou d’atténuer une expérience douloureuse par la décision consciente de choisir des émotions positives, telles que l’amour. On voit ici comment le pouvoir de l’individu à modeler son vécu émotionnel, quelle que soit l’intensité de l’épreuve. Il en est de même pour la dernière phrase du premier chapitre : « Ce que tu vibres crée ta réalité ». Celle-ci repose sur une relation directe entre l’état intérieur de l’individu et le monde extérieur qu’il perçoit ou expérimente. Le verbe « vibrer », dans ce contexte, est utilisé de manière métaphorique pour désigner l’émotion, l’énergie ou l’intensité des sentiments que l’individu porte en lui. « Vibrer » fait référence à une résonance émotionnelle ou spirituelle qui détermine, selon la perspective exprimée ici, la qualité de l’expérience vécue. Cette notion implique que nos pensées et émotions, qu’elles soient positives ou négatives, émettent des fréquences qui, d’une manière ou d’une autre, influencent la réalité qui nous entoure.

En d’autres termes, notre perception du monde et les événements qui le composent sont façonnés par l’énergie émotionnelle ou vibratoire que nous émettons. La deuxième partie de la phrase, « crée ta réalité », établit un lien de causalité entre cette « vibration » et l’environnement externe. Elle suggère que ce que l’individu « vibre » n’est pas un simple reflet passif de son monde intérieur, mais qu’il a le pouvoir de modeler, voire de créer, son expérience de vie. L’emploi du verbe « crée » attribue à l’individu une capacité active et créatrice, affirmant que la réalité n’est pas quelque chose d’imposé de l’extérieur, mais bien une construction influencée par l’énergie qu’il dégage. Cette approche invite à une vision du monde où l’individu est l’architecte de son propre vécu, et où la perception de la réalité peut être modifiée par un changement d’état d’esprit ou de fréquence vibratoire.

Dans le chapitre 2, les mêmes sensations reviennent avec cette phrase : « On parle souvent d’énergie positive comme d’un concept un peu flou, presque naïf », ce qui ouvre le texte en dénonçant un préjugé populaire sur l’idée d’énergie positive. Le terme « flou » suggère que beaucoup de gens perçoivent ce concept comme une notion abstraite, difficile à cerner et souvent réduite à des clichés. L’adjectif « naïf » renforce cette idée, insinuant que beaucoup considèrent l’énergie positive comme quelque chose d’idéalisé, voire irréaliste ou trop optimiste. Il y a donc une mise en lumière d’un désaveu général face à cette notion, qui semble, dans l’imaginaire collectif, manquer de fondement concret. Cela pourrait faire référence à une vision commune où l’énergie positive est perçue comme une attitude mentale, un simple état d’esprit, sans réelle dimension tangible. Les philosophies orientales, comme le bouddhisme ou le taoïsme, ainsi que certaines pratiques modernes comme la méditation, mettent en avant l’idée que l’énergie n’est pas seulement une force abstraite, mais qu’elle est vibratoire et que chacun peut apprendre à la manipuler.

D’un point de vue psychologique, cela s’aligne avec la notion de l’intelligence émotionnelle, où la maîtrise de nos émotions et de nos pensées est vue comme un outil puissant pour améliorer nos vies et notre bien-être. Cela implique que nous sommes responsables de notre fréquence personnelle et que, par l’écoute, l’amplification et l’incarnation de cette énergie, nous pouvons transformer notre quotidien. Cela pourrait se traduire également par : cultiver la gratitude, le positivisme, la bienveillance pour élever notre fréquence personnelle ; changer notre perception du monde extérieur et de nos relations ; et transmettre cette énergie positive autour de nous, à travers nos gestes, nos paroles et nos actions. « Tu peux faire tout le travail intérieur du monde si ton environnement vibre à l’opposé de toi, tu vas constamment lutter. » « Tu peux cultiver la paix en toi, mais si tu vis au milieu du bruit, du chaos et du jugement, cette paix finira par se taire. » « Les murs retiennent les émotions. » Le texte de Chivazz Ceeborg explore la tension entre l’intérieur de l’individu et l’influence de son environnement extérieur.

La première phrase, « Tu peux faire tout le travail intérieur du monde si ton environnement vibre à l’opposé de toi, tu vas constamment lutter », expose le conflit intérieur qui peut naître lorsque l’état mental ou émotionnel d’une personne entre en contradiction avec les énergies qui l’entourent. Ici, le « travail intérieur » fait référence à la quête personnelle de paix, d’harmonie et d’épanouissement. Cependant, Ceeborg suggère que même avec la meilleure volonté et les plus grands efforts, la présence d’un environnement toxique ou discordant peut rendre ce chemin de transformation intérieure extrêmement difficile. L’image de la « lutte constante » dépeint une résistance permanente face à un contexte qui empêche la pleine réalisation de soi, illustrant la tension entre la quête personnelle et la réalité externe. La deuxième citation, « Tu peux cultiver la paix en toi, mais si tu vis au milieu du bruit, du chaos et du jugement, cette paix finira par se taire », approfondit cette idée en soulignant que même un état de paix intérieure, bien nourri et développé, peut être fragilisé par un environnement perturbateur.

Ceeborg met en avant ici la fragilité de l’équilibre personnel face aux éléments extérieurs. Le « bruit du chaos » et « le jugement » sont des symboles puissants de la société moderne, marquée par une agitation constante et une pression sociale qui peuvent anéantir les efforts de ceux qui cherchent à cultiver la tranquillité intérieure. Par cette métaphore, l’écrivain nous invite à réfléchir sur l’impact de notre entourage et sur la manière dont la société peut influencer, voire dicter, notre capacité à maintenir une paix profonde. Enfin, la phrase « Les murs retiennent les émotions » ajoute une dimension supplémentaire à la réflexion sur l’interaction entre l’intérieur et l’extérieur. Ceeborg utilise ici une image forte pour décrire le rôle des structures, qu’elles soient physiques ou symboliques, dans la répression des émotions. Les « murs » représentent les obstacles, sociaux, culturels ou psychologiques, qui empêchent les émotions et les énergies internes de circuler librement. Cela suggère que, même dans un espace clos, la répression de nos sentiments ou de notre essence intérieure peut créer des tensions et des blocages. Ceeborg pousse ainsi à une réflexion sur la manière dont les structures extérieures, matérielles ou mentales, ont le pouvoir de modifier ou de limiter notre capacité à vivre pleinement nos émotions et notre paix intérieure. Il invite ainsi à une prise de conscience : pour réellement se libérer, il est nécessaire de déconstruire les « murs » qui retiennent notre liberté émotionnelle et spirituelle.

L’apport dans la littérature contemporaine

Le livre de Chivazz Ceeborg Didier, en dépit de son approche poétique, apporte une contribution stylistique à la littérature contemporaine, surtout en ce qui concerne les dimensions invisibles et spirituelles de l’existence humaine. L’un des apports majeurs réside dans sa capacité à transcrire des concepts psychologiques et spirituels complexes dans un langage accessible et sensible. Ceeborg nous rappelle les idées qui résonnent profondément avec les préoccupations modernes : la quête d’équilibre intérieur dans un monde en constante accélération, la reconnaissance de l’énergie personnelle et de la résonance vibratoire, et l’importance de cultiver une paix intérieure face à la pression extérieure. En ce sens, il s’inscrit dans une tendance littéraire contemporaine qui cherche à réconcilier l’intellect avec l’intuition, à explorer l’invisible tout en offrant des clés pratiques pour comprendre notre rapport au monde. La mise en avant des énergies invisibles et de la réceptivité émotionnelle trouve aussi un écho dans de nombreuses courants littéraires contemporains, de la spiritualité pragmatique aux recherches sur le bien-être mental et émotionnel. Ceeborg rompt avec la littérature rationnelle traditionnelle en valorisant ce qui est ressenti, intuitif et souvent non quantifiable. Par ailleurs, son observation de la société moderne, obsédée par le visible et le mesurable, invite à une réflexion sur l’authenticité et le sens de nos actions dans un monde régi par des normes extérieures. Il nous offre un miroir de notre propre réalité émotionnelle, un appel à une introspection essentielle pour se libérer des jugements et des attentes externes. Ainsi, son livre réaffirme l’importance de la subjectivité, de l’intuition et de la spiritualité dans un monde où les valeurs objectives dominent.

Les limites d’un tel livre pour les lecteurs engagés

Cependant, ce livre présente aussi certaines limites, surtout pour des lecteurs profondément engagés dans des causes sociales et politiques. En effet, la portée de l’œuvre de Ceeborg, qui se concentre avant tout sur l’introspection et la quête de l’équilibre personnel, pourrait être perçue comme une forme d’évasion par rapport aux luttes concrètes et collectives du monde moderne. La philosophie qu’il présente repose sur l’idée que l’individu est le créateur de sa réalité, une notion qui, bien que puissante sur le plan personnel, peut sembler insuffisante voire désengagée face aux enjeux systémiques qui structurent la société. Pour ceux qui se battent contre les inégalités sociales, économiques et politiques, ce livre pourrait être vu comme une approche trop centrée sur l’individu, qui néglige la nécessité d’une action collective et concrète pour transformer le monde extérieur. D’autre part, la recherche de la paix intérieure et l’importance accordée à l’énergie positive peuvent, pour certains, donner l’impression que l’auteur cherche à minimiser les réalités douloureuses de la vie. Des lecteurs qui se sentent directement affectés par des injustices sociales, économiques ou raciales pourraient estimer que cette philosophie de « choisir d’aimer » et de « cultiver la paix » déconnecte la spiritualité des luttes concrètes et des révoltes nécessaires pour changer les structures de pouvoir. En d’autres termes, les propositions du livre peuvent paraître comme une forme de solution individuelle qui ne tient pas compte des injustices sociales qui exigent une réorganisation des rapports humains à une échelle collective. Pour un lecteur engagé, il est difficile d’ignorer que l’injustice, la souffrance collective et les structures oppressives ne peuvent pas être résolues uniquement par un changement de perception personnelle ou par la cultivation de la « lumière intérieure ».

Bien que l’œuvre de Chivazz Ceeborg Didier enrichisse la littérature contemporaine par son exploration du monde invisible et spirituel, elle présente une vision quelque peu individualiste qui peut laisser certains lecteurs, notamment ceux engagés politiquement ou socialement, dans une position d’inconfort. Ils pourraient estimer que le livre ne répond pas pleinement aux exigences d’un engagement qui doit inclure la transformation des structures sociales et politiques, et non seulement l’amélioration du bien-être personnel. Dans son livre, Sandjon Chivazz Ceeborg Didier cherche à réhabiliter un concept qui peut paraître superficiel ou utopique pour le grand public : l’énergie positive. En présentant cette énergie comme une fréquence vibratoire réelle, il la place dans une dimension concrète et tangible, tout en invitant les individus à prendre conscience de leur capacité à influencer cette énergie. Le texte va au-delà de la simple idée de bien-être : il nous incite à incarner activement cette énergie et à l’utiliser pour transformer nos vies. Le livre de Sandjon Chivazz Ceeborg Didier cherche à redonner de la valeur aux dimensions invisibles de l’existence humaine, en particulier aux énergies intérieures, aux intuitions et aux ressentis personnels qui échappent à la logique, mais qui gouvernent pourtant une grande partie de nos décisions. En mettant en avant cette idée, l’auteur critique une société moderne qui privilégie l’observable, le mesurable et l’expliqué au détriment de l’invisible et du ressenti personnel. Ce texte invite ainsi à une réflexion sur la manière dont nous percevons notre propre réalité et sur l’importance de redonner de la place à ce qui ne peut pas être vu, mais qui reste néanmoins fondamental dans nos vies.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp

Lire aussi dans la rubrique LIVRES

Les + récents

Sa Majesté FO'O SOKOUDJOU en visite royale à Paris : la diaspora Bamiléké en majesté le 8 mai 2026

Pierrefitte a vibré au rythme de l’amour.

Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun

Talent de comédien, Alain Ndanga écrit à Paul Biya

Fête de la jeunesse:La Fondation Chantal Biya éduque par le divertissement avec «Dodi la tortue"

LIVRES :: les + lus

LE GOTHA NOIR VERSION 2019-2020 EST DÉSORMAIS DISPONIBLE

- 25 February 2019

- /

- 20747

LE DéBAT

Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?

- 17 December 2017

- /

- 227663

Vidéo de la semaine

évènement