-

© RABAAWAH : Asmaou KARIM

- 11 Oct 2025 12:19:35

- |

- 3044

- |

CAMEROUN :: La dignité humaine au coeur du projet national ! :: CAMEROON

Dans un pays qui aspire au progrès, il est difficile d’ignorer que de nombreux Camerounais n’ont toujours pas accès à l’eau potable, à l’électricité, aux soins de santé de proximité ou à une éducation de qualité. Ces besoins élémentaires constituent la base du bien-être collectif. Une nation se construit d’abord en donnant à chacun les moyens de vivre dignement.

L’État du Cameroun ne manque pas de cadres stratégiques qui esquissent les solutions aux défis sociaux. La Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) a consacré un axe entier au développement du capital humain et au bien-être, avec pour objectif de garantir à chaque citoyen un meilleur accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable et à l’électricité. Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2021-2025), quant à lui, s’est donné pour ambition de renforcer l’accès aux soins de qualité et de poser les bases d’une couverture sanitaire universelle. À cela s’ajoute la récente Politique Nationale de l’Eau (PNE) qui fixe des cibles ambitieuses pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que les programmes de filets sociaux visant à réduire la vulnérabilité des ménages les plus pauvres. Ces documents témoignent d’une réelle volonté politique et d’une vision claire pour répondre aux besoins fondamentaux des populations.

Selon les enquetes officielles de l’Institut National de la Statistique (INS), dans l’ensemble du Grand Nord – Adamaoua, Nord et Extrême-Nord – l’accès aux services sociaux de base demeure dramatiquement limité, malgré les efforts des pouvoirs publics et de leurs partenaires. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en zone rurale, moins d’un ménage sur deux a accès à une source d’eau potable améliorée ; l’électricité reste rare et instable ; l’éducation peine à se généraliser, avec des taux de préscolarisation très faibles et des centaines de milliers d’enfants hors du système scolaire ; la santé enregistre encore des taux de mortalité infantile parmi les plus élevés du pays, aggravés par la malnutrition et la faible couverture vaccinale.

Si l’Extrême-Nord bénéficie d’un suivi statistique plus détaillé en raison de la crise sécuritaire et humanitaire, les données restent plus lacunaires pour l’Adamaoua et le Nord. Pourtant, les constats sont clairs. Dans l’Adamaoua, l’accès aux soins est entravé par l’insuffisance des infrastructures sanitaires et le manque de personnel qualifié. L’éducation souffre d’inégalités marquées : écoles insuffisantes, bâtiments vétustes, enseignants peu accompagnés. Selon les données de la Première Enquête Nationale sur l’Accès à l’Energie (ENACE-1), en matière d’eau et d’énergie, seuls 51 % des ménages accèdent à une source d’eau améliorée, avec de fortes disparités rurales, et une grande partie de la population reste privée d’électricité, ce qui fragilise aussi bien les foyers que les services de santé et d’éducation.

Le constat sur le terrain révèle un écart encore plus préoccupant, les familles continuent de parcourir des kilomètres pour trouver de l’eau, des femmes accouchent sans lumière ni soins, des enfants sont privés d’école par manque d’infrastructures adaptées, notamment dans les régions comme l’Adamaoua.

Le problème n’est donc pas tant l’absence de plans que la faiblesse de leur mise en œuvre, l’insuffisance du suivi et le déficit de redevabilité. Si nous voulons que ces stratégies transforment réellement le quotidien, il est urgent de renforcer leur application effective, de corriger les inégalités régionales et de mettre en place des mécanismes transparents de suivi et d’évaluation. Car ce n’est qu’au prix d’une traduction concrète des engagements en actions visibles que la confiance des citoyens pourra être restaurée et que la dignité humaine, au cœur de ces documents, cessera d’être une promesse pour devenir une réalité.

Une nation, c’est un peuple uni par un même destin. Une nation se reconnaît dans la solidarité: quand je pense à mon frère ou à ma sœur dans le village de Mbamti Djoumbare dans le Mayo Banyo, je dois être certain qu’ils bénéficient, eux aussi, de la dignité de l’existence. Et chaque Camerounais, qu’il vive au centre-ville ou dans le hameau le plus reculé, mérite les mêmes droits fondamentaux. L’eau, l’électricité, l’éducation et la santé ne sont pas des privilèges, mais des droits. Voilà l’urgence que nous devons affronter.

Ce constat ne doit pas seulement interpeller l’État. Il doit aussi mettre en lumière l’action de la société civile, qui chaque jour tente de combler les manques. À travers l’association Rabaawah, nous portons cette quête de justice sociale en actes concrets : offrir une eau potable là où des familles boivent encore l’eau du marigot; ouvrir les portes de l’école à des jeunes filles en situation précaire; défendre la dignité des femmes et des adolescentes en luttant contre la précarité menstruelle; accompagner des enfants à obtenir un acte de naissance pour qu’ils cessent d’être des “enfants fantômes” privés de droits et soutenir l’autonomisation des femmes afin qu’elles participent pleinement à la vie économique et sociale.

Ces actions simples changent des vies. Elles rappellent que la dignité humaine commence par le droit de boire une eau claire, d’apprendre à lire, de vivre sa féminité sans honte, d’avoir une identité reconnue et de contribuer à la prospérité de sa communauté. Voilà le cœur du combat de Rabaawah: rendre visible l’invisible, donner une voix aux oubliés et redonner espoir là où il semblait perdu.

Mais ce combat ne peut être gagné seul. La société civile, dans son ensemble, a un rôle essentiel à jouer. Elle doit être:

-vigie, en surveillant la mise en œuvre des engagements publics ;

- éducatrice, en sensibilisant les populations à leurs droits et aux bonnes pratiques en matière de santé, d’hygiène ou d’éducation ;

- actrice de terrain, en initiant des projets locaux notamment dans les zones reculées que les services publics peinent à atteindre ;

-et porte-voix, en faisant résonner les besoins des plus vulnérables auprès des décideurs.

On peut se rejouir du fait que plusieurs organisations ont d’ailleurs déjà montré leur engagement en apportant une aide directe aux communautés, en construisant des points d’eau, en soutenant l’éducation des filles ou en facilitant l’accès aux soins de santé primaires.

Mais la responsabilité première demeure du côté de l’État. C’est à lui qu’il revient de :

-garantir la cohérence et la coordination des différents programmes ;

-mobiliser des financements suffisants, et réduire les inégalités regionales ;

-mettre en place un suivi transparent des politiques sociales ;

-créer un cadre favorable à l’action de la société civile, en reconnaissant son rôle et en facilitant les partenariats.

Ce n’est qu’à travers cette synergie – un État responsable et une société civile active – que les populations, en particulier celles des régions les plus fragilisées, pourront enfin voir une amélioration tangible de leurs conditions de vie et accéder, de manière équitable, aux services sociaux de base.

Dans les débats sur l’avenir du Cameroun, on parle beaucoup d’industrialisation, de croissance économique, d’infrastructures modernes. Ces chantiers sont importants, mais ils ne doivent jamais occulter l’essentiel : un plan social fort, mis en priorité, qui garantisse à chaque citoyen l’accès aux services sociaux de base et les moyens de subsistance nécessaires pour vivre dignement.

La cohésion nationale, elle aussi, dépend de cette justice sociale. Un Cameroun véritablement uni ne peut tolérer que certains de ses fils et filles se sentent abandonnés, relégués, considérés comme des Camerounais de seconde zone. La solidarité nationale n’est pas un slogan: c’est une exigence morale et politique.

Alors que la campagne présidentielle bat son plein et que les candidats parcourent le pays pour défendre leurs programmes et professions de foi, il est essentiel de rappeler une vérité simple : la priorité, c’est et ce doit rester le bien-être des populations.

À vous, candidats à la magistrature suprême, nous lançons cet appel: n’oubliez pas ces visages, ces histoires, ces souffrances silencieuses. N’oubliez pas que vos programmes ne valent que s’ils changent réellement la vie des plus vulnérables. Nous espérons que les promesses d’aujourd’hui ne seront pas de simples mots qui s’éteindront après les urnes, mais qu’elles deviendront des actions concrètes, visibles et durables.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Les + récents

La participation électorale de l’opposition, une question de survie politique ?

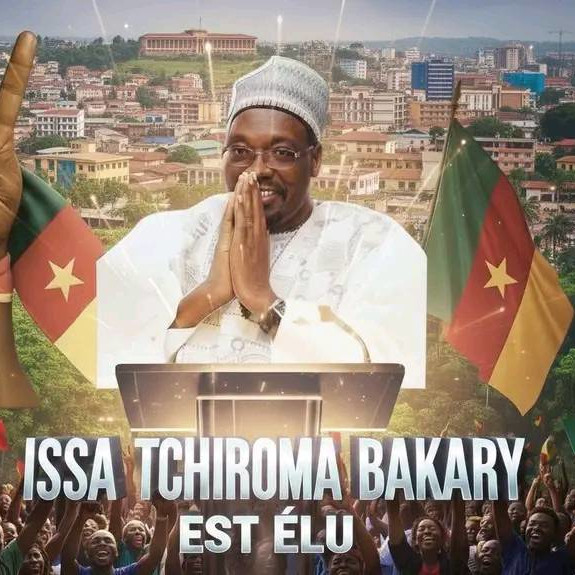

L'exil doré d'Issa Tchiroma Bakary : entre protection et promesses

Le paradoxe des routes : quand le Cameroun regarde la Gambie avec envie

Une génération sacrifiée dans la crise anglophone

La saisie d'une décennie et le silence d'un État

POINT DE VUE :: les + lus

Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya

- 10 November 2015

- /

- 106146

LE DéBAT

Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?

- 17 December 2017

- /

- 223571

Vidéo de la semaine

évènement