-

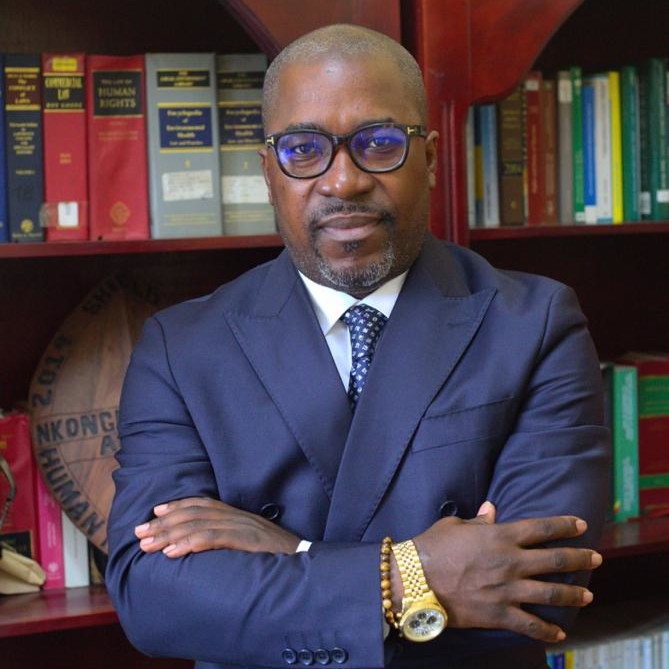

© rolandtsapi.com : Roland TSAPI

- 19 Aug 2020 08:33:00

- |

- 2371

- |

CAMEROUN :: Crise anglophone : où en est-on ? :: CAMEROON

Tout avait commencé comme un jeu. Ou plutôt par ce qui était alors une simple revendication corporatiste. Octobre 2016, dans la ville de Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, des avocats entrent en grève, et demandent la traduction en anglais du Code de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada) et d’autres textes de lois votés à l’Assemblée nationale. La réponse immédiate est faite de représailles policières, le gouvernement ne les prend pas au sérieux et oppose une fin de non-recevoir.

Un mois plus tard, c’était au tour des enseignants de cesser le travail pour s’ériger contre la nomination de francophones dans les régions anglophones. Progressivement, les mouvements de grève gagnent la région du Sud-Ouest où les problèmes sont similaires. La première action forte du gouvernement, c’est la coupure d’internet dans les deux régions le 19 janvier 2017, jusqu’au 20 avril de la même année. Une coupure qui dure 93 jours exactement, et qui est rentrée dans l’histoire comme la coupure d’internet la plus longue sur le continent africain. Le réseau est rétabli le 20 avril autour de 17h. Cette coupure qui a virtuellement isolé les deux régions pendant ce temps, confortent les manifestants et d’autres populations dans l’idée de la marginalisation dont ils se disent victimes, il ne leur reste plus qu’à matérialiser.

L’alerte des évêques

Voyant la situation s’enliser, les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda, qui coïncide avec les régions anglophones du Nord-Ouest et Sud-Ouest, adressent le 3 janvier 2017, 4 mois après le début des revendications, un mémorandum au chef de l’État Paul Biya. Ils commencent par brosser un tableau du problème en retraçant l’histoire des régions concernées. Le Cameroun a connu une triple administration coloniale : protectorat allemand de 1884 à 1916, mandat puis tutelle franco-britannique jusqu’en 1960-61. Les 4/5e du territoire national formaient le Cameroun français et le Cameroun britannique se composait du Kamerun nord et du Kamerun sud, intégrés à la colonie britannique du Nigeria. La France et la Grande-Bretagne y ont mis en place des institutions politiques, juridiques, et des systèmes éducatifs différents. En 1960 le Cameroun sous administration française accède à l’indépendance, et en 1961 le Kamerun sud se sépare du Nigeria. Le 1er octobre 1961 a lieu la Réunification entre ces deux parties du Cameroun, qui devenait ainsi une république fédérale. Diverses modifications de la Constitution aboutissent cependant au fait que les Camerounais anglophones se sentent absorbés par les francophones.

Ce rappel historique amène les évêques à affirmer qu’il y a bien un problème anglophone au Cameroun, causé par l’échec des gouvernements à respecter la Constitution et ses modifications relatives au Cameroun du sud, aboutissant à « l’érosion délibérée et systématique de l’identité culturelle du Cameroun occidental ». Toujours selon les évêques, la mauvaise gestion du problème par les autorités a conduit à la création de groupes sécessionnistes. Ils passent ensuite en revue quelques-unes des causes évoquées du mécontentement des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun, à savoir la sous-représentation des anglophones dans les jurys des concours d’entrée aux grandes écoles, dans les ministères, dans le gouvernement. L’anglais pourtant langue officielle au même titre que le français n’est pas toujours employé dans les examens d’État, des documents publics, ou par les fonctionnaires qui se rendent dans les régions anglophones. Une majorité de magistrats, personnel enseignant ou sanitaire, francophones dans ces régions, la négligence des infrastructures de l’Ouest anglophone, l’incompréhension du sous-système éducatif anglophone et du système juridique par les fonctionnaires francophones, la marginalisation des anglophones dans l’admission dans certaines grandes écoles. Mais le gouvernement ne prête pas plus attention à la sonnette d’alarme des hommes d’églises.

Le tournant décisif

Le 1er octobre 2017, c’est le virage. Cette date étant considérée dans ces deux régions comme le jour où leur territoire a été « annexé » en 1961 avec la réunification « factice », un vieux démon qui couvait et avait pris corps sous le nom du Southern Cameroun national Council Scnc, se réveille et proclame l’indépendance de l’Etat d’ « Ambazonie ». La dispersion violente des différents rassemblements cause 17 morts, entrainant la riposte du camp d’en face, c’est le début de la crise anglophone, ou de la phase armée de la crise anglophone. Les attaques armées se multiplient des deux côtés. Le 7 novembre 2017, des personnes, présumées auteures de l’assassinat du soldat Yaya Emmanuel sont appréhendées et mises aux arrêts. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2017, c’est l’attaque de la garde d’un pont reliant le Cameroun au Nigéria à Akwem, non loin de la ville de Mamfe. Le mois de décembre 2017 sera plus sanglant. Le 1er décembre, le président Paul Biya de retour d’un sommet Union africaine –Union européenne à Abidjan, s’exprimant sur la mort de 4 militaires et deux policiers dans le Sud-Ouest déclare « le Cameroun est victime des attaques à répétition d’une bande de terroristes se réclamant d’un mouvement sécessionniste ». L’expression terroriste semble être de l’huile versée sur le feu.

La case départ

La série de mesures qui seront prises par la suite dans le but de satisfaire les revendications initiales apparaitront désormais comme un coup d’épée dans l’eau, le reptile de la revendication s’était déjà installé et tendu ses tentacules. Et désormais une queue qui était coupée repoussait immédiatement. Mieux, l’autre bout de la queue coupée renaissait pour reformer un autre reptile. On en est là aujourd’hui. On ne sait plus à qui on a affaire. La spirale de la violence et de la barbarie a pris le dessus. Les combattants séparatistes semblent affolés, le gouvernement semble perdu. On égorge désormais l’humain au Cameroun avec moins de respect que le mouton de la tabaski.

Pourtant au commencement était une simple marche de revendication.

Et si on revenait au tout début, pour s’asseoir autour d’une table ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Les + récents

Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun

Talent de comédien, Alain Ndanga écrit à Paul Biya

Fête de la jeunesse:La Fondation Chantal Biya éduque par le divertissement avec «Dodi la tortue"

Paul Biya fête 93 ans : 43 ans de règne et un Cameroun à bout de souffle

Biya à la jeunesse : ce que j’en pense

POINT DE VUE :: les + lus

Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya

- 10 November 2015

- /

- 106332

LE DéBAT

Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?

- 17 December 2017

- /

- 227663

Vidéo de la semaine

évènement